専門医等人材育成に関わる要望書

専門医等人材育成に関わる要望書

2023年12月21日、厚生労働大臣、文部科学大臣、総務副大臣、内閣府特命大臣に要望書を提出しました。

↑ 武見敬三厚生労働大臣へ提出

↑ 盛山正仁文部科学大臣へ提出

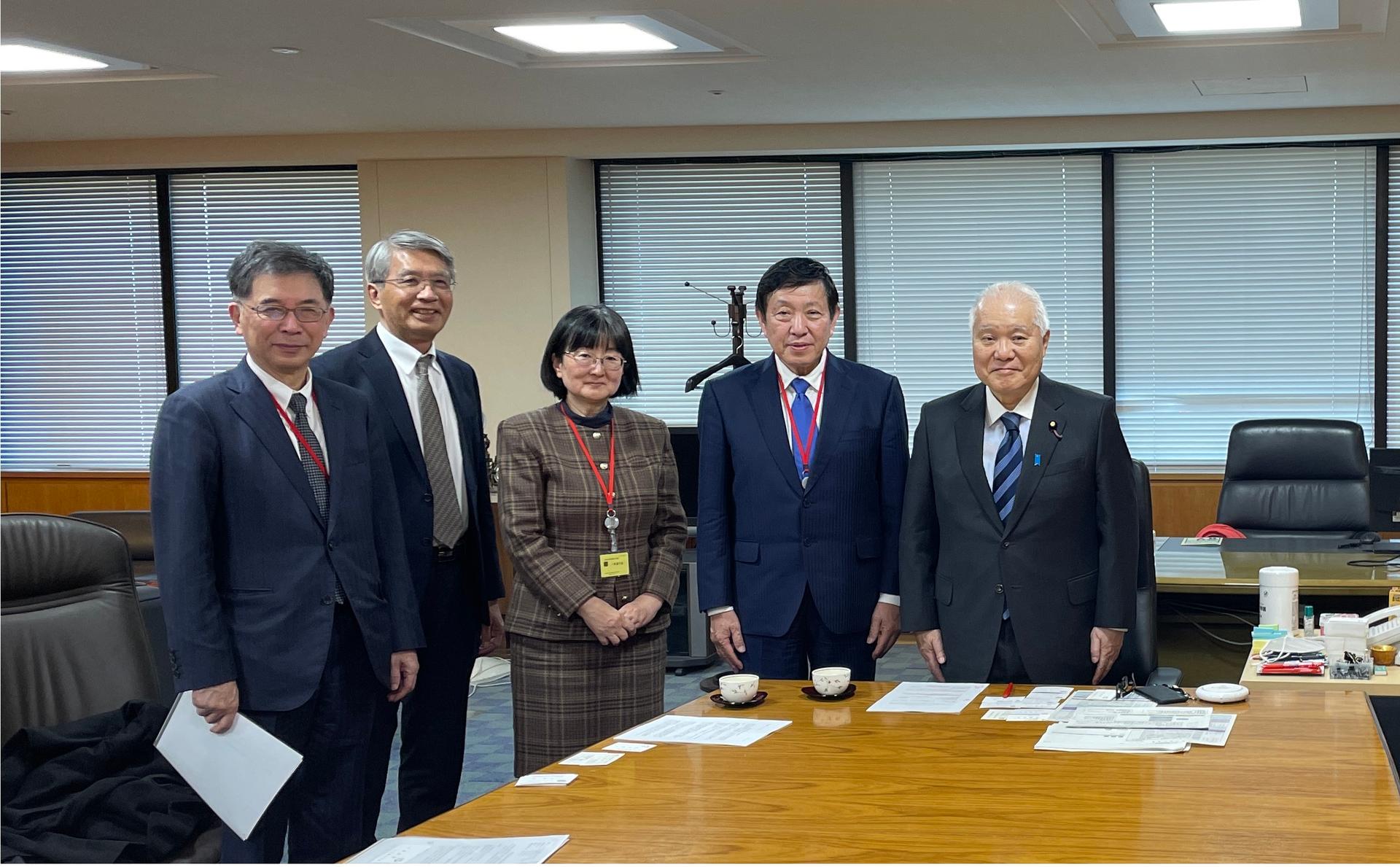

↑ 馬場成志総務副大臣へ提出

↑ 自見はなこ内閣府特命担当大臣へ提出

2023年12月21日

厚生労働大臣 武見 敬三 殿

文部科学大臣 盛山 正仁 殿

総務大臣 松本 剛明 殿

内閣府特命担当大臣 自見はなこ 殿

専門医等人材育成に関わる要望書

一般社団法人日本医学会連合は、医学及び医療における研究・教育の推進と実践を担う医学系142の学術団体の連合体として、専門医等*の人材育成に関して現時点で抱える課題について検討を進め、この度、検討結果を要望書として取りまとめましたので提出いたします。

要望事項:

以下の課題解決に関して、日本医学会連合は、国(厚生労働省・文部科学省・総務省・内閣府(地方創生))に対し、国と日本専門医機構、地方自治体、日本医師会などとの協議の場の設置を要望し、その場において積極的に関与する所存です。

1. 医学系の研究力向上の課題について

日本医学会連合は、専門医の取得・維持と学位取得や研究が両立できる専門医制度の検討に参画することを要望します。

厚生労働省、文部科学省には、そのための環境整備(研究医への経済的支援を含む)を要望し ます。

2. 新専門医制度と地域偏在問題や診療科偏在問題について

日本医学会連合は、専門医制度の充実と地域偏在・診療科偏在の課題を共に解決するべく、厚生労働省、文部科学省、総務省、内閣府(地方

創生)、日本専門医機構、地方自治体、日本医師会とともに、問題解決のためのグランドデザインの創出に尽力します。

① 地域偏在問題について

若手医師は充実した指導体制で教育すべきであり、地域偏在問題の解決は修練中の医師たちの配置ではなく、地方自治体・地域の大学病院等が広域の課題を考慮して協働することで初めて成し得るという認識のもとで、日本医学会連合は議論に参画することを要望します。その際、各地域の必要医師数は各学会が根拠をもとに示すことが重要です。

② 診療科偏在問題について

日本医学会連合は、各領域の必要医師数は各学会が根拠と共に示し、診療科偏在問題の解決についても厚生労働省、文部科学省、総務省、内閣府(地方創生)、日本専門医機構、地方自治体、日本医師会とともに議論に参画することを要望します。

注)* 専門医等とは臨床系のみならず社会医学系などの専門医を含む広義の専門医ならびに研究医を指す。

1. 医学系の研究力向上についての課題について:

昨今、日本の研究力低下はさまざまな領域において大きな問題となっています(表 1)。医学領域も例外ではなく、医学系大学院 4 年制博士課程の入学者数は、最近数年間において減少傾向にあり、特に医師の入学者の減少が顕著です(表 2)。日本医学会連合は当領域の学術の代表として、研究力低下の大きな要因である研究医減少の背景を明らかにし、課題解決に向けて努力すべき立場にいると認識しています。

研究医減少の要因として、臨床医が専門医取得とその維持に追われ、研究マインドの涵養ができないこと、研究医を志す専門医に対する支援が不足していることなどが挙げられます。日本専門医機構は学会認定の旧専門医制度に客観的な第三者評価を導入し、国民からの信頼度を高めた専門医を輩出することを目指しています。しかしながら、多くの基本領域において、単位期間あたりに求められる臨床上の課題が多く、認定や更新の要件を満たすことに追われ、研究への配慮が十分ではない傾向にあります。

臨床に根差した医学研究の重要性は、iPS細胞の開発と医学応用の例をとっても明らかです。長期的に未来の医療と国民の健康の向上・増進に還元することを目指し、臨床に立脚した研究課題に立ち向かう研究医を育成するために柔軟な制度設計を促すことが重要と考えます。その解決策として、特に専門医取得後においては、研究に興味を有する医師に対して、専門医としての技量・知識・センスを活かしながら研究ができる環境整備が求められます。また、専門医取得の有無にかかわらず、研究マインドを持てるような教育を医学部生や臨床研修医、専攻医時代から行うこととその教育を担う指導医の育成も重要な課題です。

具体的には、①現行の専門医制度で実施されているライフイベントや留学時における単位制カリキュラムを研究に従事する場合にも許容すること、②専門医と学位が同時に取得できる現行の臨床研究医コースを拡充し、研究のための時間を労働時間として認めること、③専攻医においても、研鑽のための一定の時間を労働時間とみなすことが研究マインド涵養に必要と考えられること、④専門医取得後に研究にも落ち着いて打ち込める研究医コースを立ち上げること、⑤日本専門医機構と協力して指導医の研究環境や研究指導体制の整備を進めること、⑥研究生活に早い段階から入れるキャリアパスに関しては、専門医制度に年齢制限が無いことの周知、研究医に対する評価や表彰など承認制度を検討することなどを、国からの研修施設への支援を含めて提案させて頂きたいと思います。

また、研究医減少のもう一つの重要な要因が、経済的な問題を含むインセンティブです。医学部を卒業し、初期臨床研修を終了して、専門医取得後に大学院に入学する場合は、他学部卒業者と比較して高年齢になってからの研究生活となります。たとえ医学部卒後すぐの大学院入学を選択したとしても、同期との経済格差は歴然としています。学位取得に関わる研究期間(大学院が該当)に研究に専念しながら生活が成り立つよう、臨床研究医コースはもちろんのこと、専門医取得後に大学院入学をする医師に対しても給与支給の促進を強く要望します。国家戦略として国からの助成、成績優秀者に対する助成や積極的な表彰および広報などを各大学に促すなどが考えられます。また、日本医学会連合としてもこれらを支援する活動を独自に行うことも検討していきます。

最後に、国際的競争力を高めていくための留学生受け入れや、言語の障壁を無くして他国籍の仲間と討論ができる機会を増やす医学教育や生涯教育の改革なども重要な課題の一つです。

2. 新専門医制度と地域偏在問題や診療科偏在問題について:

① 地域偏在問題について:

臨床研修制度や新専門医制度においては、医師の地域偏在問題を修練中の医師の配置をもって解決しようという仕立てになっていることを否めません。専門医制度と医師の地域偏在問題を絡めることで、専攻医から適切な教育の機会を奪うことがないよう切に願います。専攻医に地域偏在の問題に取組む機会が与えられることは、極めて大切なことであり、貴重な体験になるとは思われます。しかしながら、本来地域医療の充実は、医療領域のみで成し得るものではなく、ましてや専門医を目指す医師の研修体制を調整して行えるものでもありません。国の支援の下、地方行政と産業と医療が三位一体となり、その地域ならではの、そして診療科別の特性を踏まえての、グランドデザインの創出から始めるべきものと考えます。地域からの能動的な取り組み無くして地域偏在問題解決はあり得ません。即ち地域単位での協議は必須です。

地域医療は地方行政が協力し、地域の大学病院、中核病院や地域医師会、日本専門医機構、日本医学会連合が協働してこそ課題解決に向かうものであり、専攻医は大都会・地域を問わず教育環境が整った施設で教育されるべきです。その際、各地域の必要医師数は各学会が根拠をもとに示すことが重要です。

重要なことは、地域偏在問題は、国が専攻医・専門医らの居住地・勤務地をコントロールするのではなく、まずは各自治体とその地域において医療・教育の拠点となる大学病院などが広域の課題を考慮して、インフラ整備(運輸・通信・交通・教育文化施設を含む)や地方創生を担う産業界と協働することが第一歩です。時には近隣県との協力体制の強化も必要です。例を挙げれば、地域枠で採用されたものの、ライフイベントなどで県境を越さねばならない生活圏の変更を余儀なくされた医師は、研修の継続性が失われたり、現行制度では違反行為とみなされたりします。国が県を越えた自治体間の協力体制の整備を促し、丁寧に医療供給体制の整備をすることによって、結果的には医療の受け手である国民の利益に繋がると考えます。

② 新専門医制度と診療科偏在について:

診療科偏在是正のための一つの方策として、現在シーリング制度が適用されています。しかしながら、現行のシーリング制度はその根拠について納得できる説明が求められています。例を挙げれば、ある基本領域診療科の専攻医は、基幹校として2医大がある京都府(人口は約256万人)で19名、基幹校として5医大がある大阪府(人口は約878万人)でも19名採用を限度とするシーリング制度が敷かれていますが、前者が後者に比べて人口が3分の1であるにもかかわらず、シーリングの人数が同じである根拠について明確な説明が必要です。

現行のシーリングや将来これに類似する制度が職業選択の自由を奪うこと、指導力のある医育機関における育成を制限すること、医学部卒業生や臨床研修医が十分な臨床的修練を経ずに保険診療以外の領域への大量流出(確定的な数値ではありませんが、2023年度の関係諸機関の調査で、美容領域で医学部2つ分に相当するような多数の新規の医師採用がありました。)に繋がる危険をはらむこと、そして何より医療の重要な担い手である医師たちのモチベーションを下げることから、これらの危険を回避する対策を講ずる必要があります。

各診療科の適正数の算定は、困難な作業とは想定されるものの、将来の医療ニーズも踏まえ、良質な医師を育成するための指導体制や環境を考慮しつつ、疾患ごとの特性も踏まえ、学術的な視点から提案が行えるのは各学会です。全体最適性を考慮した必要医師数の算定には、各学会の自主的譲歩とともに客観的評価ができる会議体での検討が必要です。

日本医学会連合は専門医、診療科偏在の問題について国民の医療ニーズに応えられるよう自ら検討するとともに、厚生労働省、文部科学省、総務省、内閣府(地方創生)、地方自治体、日本専門医機構、日本医師会などとの協議の場に加わり、意見交換や協力体制を構築することを要望します。

適正数を割る領域に於いては早期(大学教育)からその必要性と診療科の魅力を伝え、各学会や各施設など現場において自主的に不均衡が是正されるような取り組み(処遇制度の見直しを含む)も重要です。一方、現在の制度下では専門医数が少ない「真に専門的」と言える領域や臨床的需要が多く重症患者を扱う多忙な領域の医師数が減少しているため、国民に必要な領域の活性低下が懸念されます。国際競争力を持ち、他国に先行したイノベーションと治療法を生み出せる臨床領域に若手医師が参入しやすい体制を、国の英断で国が主導して予算も投じて構築することが重要です。

また、医療のエンドユーザーである国民に対して、適正な受診を促し、予防行動を推進する啓発活動も、医師の働き方改革や医療のデジタル化推進、医療ニーズの変化とあいまって必要になってきます。即ち、その是非はともかく、例え洪水を避けるためにシーリングという名のダムを設けても、それだけに終わっては不十分です。同時に、必要なところに水を届ける水路が必要です。その際プロフェッショナルの意見を重んじてこそ、医療供給側も需給側も、持続可能な体制を整えたことになると考えます。

一般社団法人日本医学会連合

会長 門脇 孝

副会長 磯 博康

副会長 髙橋 雅英

副会長 南学 正臣

副会長 北川 雄光

理事 岡部 繁男

理事 本間 さと

理事 宮園 浩平

理事 今中 雄一

理事 苅田 香苗

理事 川上 憲人

理事 青木 茂樹

理事 岡 明

理事 春日 雅人

理事 熊ノ郷 淳

理事 小池 和彦

理事 小室 一成

理事 名越 澄子

理事 池田 徳彦

理事 木村 正

理事 齊藤 光江

理事 澤 芳樹

理事 瀬戸 泰之

理事 松本 守雄

監事 北 潔

監事 秋葉 澄伯

監事 矢冨 裕

監事 森 正樹

専門医等人材育成検討委員会

委員長 齊藤 光江

会長 門脇 孝

委員 赤井 靖宏

委員 井上真奈美

委員 今中 雄一

委員 岡 明

委員 冲永 寛子

委員 木村 正

委員 草場 鉄周

委員 今野 弘之

委員 滝田 順子

委員 武田 裕子

委員 名越 澄子

委員 三澤 園子

<以下、本提言に賛同する学会>

一般社団法人日本医史学会 理事長 町 泉寿郎

一般社団法人日本解剖学会 理事長 寺田 純雄

一般社団法人日本生理学会 理事長 石川 義弘

公益社団法人日本生化学会 会長 横溝 岳彦

公益社団法人日本薬理学会 理事長 赤羽 悟美

一般社団法人日本病理学会 理事長 小田 義直

一般社団法人日本癌学会 理事長 間野 博行

一般社団法人日本血液学会 理事長 松村 到

日本細菌学会 理事長 赤池 孝章

日本寄生虫学会 理事長 丸山 治彦

特定非営利活動法人日本法医学会 理事長 神田 芳郎

一般社団法人日本衛生学会 理事長 黒田 嘉紀

日本健康学会 理事長 本田 靖

公益社団法人日本栄養・食糧学会 代表理事・会長 吉田 博

一般社団法人日本温泉気候物理医学会 理事長 堀内 孝彦

一般社団法人日本内分泌学会 代表理事 有馬 寛

一般社団法人日本内科学会 理事長 南学 正臣

公益社団法人日本小児科学会 会長 岡 明

一般社団法人日本感染症学会 理事長 長谷川直樹

一般社団法人日本結核・非結核性抗酸菌症学会 理事長 礒部 威

一般財団法人日本消化器病学会 理事長 持田 智

一般社団法人日本循環器学会 代表理事 平田 健一

公益社団法人日本精神神経学会 理事長 三村 將

一般社団法人日本外科学会 理事長 池田 徳彦

公益社団法人日本整形外科学会 理事長 中島 康晴

公益社団法人日本産科婦人科学会 理事長 加藤 聖子

公益財団法人日本眼科学会 理事長 大鹿 哲郎

一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 理事長 村上 信五

公益社団法人日本皮膚科学会 理事長 天谷 雅行

一般社団法人日本泌尿器科学会 理事長 江藤 正俊

特定非営利活動法人日本口腔科学会 理事長 片倉 朗

公益社団法人日本医学放射線学会 理事長 青木 茂樹

日本保険医学会 会長 品川 貴郁

一般社団法人日本医療機器学会 理事長 高階 雅紀

一般社団法人日本公衆衛生学会 理事長 磯 博康

日本衛生動物学会 学会長 夏秋 優

日本交通医学会 理事長 花岡 一雄

一般社団法人日本体力医学会 理事長 永富 良一

公益社団法人日本産業衛生学会 理事長 森 晃爾

特定非営利活動法人日本気管食道科学会 理事長 香取 幸夫

一般社団法人日本アレルギー学会 理事長 海老澤元宏

公益社団法人日本化学療法学会 理事長 松本 哲哉

日本ウイルス学会 理事長 脇田 隆字

公益社団法人日本麻酔科学会 理事長 山蔭 道明

一般社団法人日本胸部外科学会 理事長 千田 雅之

一般社団法人日本脳神経外科学会 理事長 齊藤 延人

一般社団法人日本輸血・細胞治療学会 理事長 岡崎 仁

一般社団法人日本医真菌学会 理事長 澁谷 和俊

一般社団法人日本農村医学会 理事長 佐藤 賢治

一般社団法人日本糖尿病学会 理事長 植木浩二郎

日本矯正医学会 理事長 新妻 宏文

一般社団法人日本神経学会 代表理事 西山 和利

一般社団法人日本老年医学会 理事長 神﨑 恒一

一般社団法人日本人類遺伝学会 理事長 松本 直通

公益社団法人日本リハビリテーション医学会 理事長 安保 雅博

一般社団法人日本呼吸器学会 理事長 平井 豊博

一般社団法人日本腎臓学会 理事長 南学 正臣

一般社団法人日本リウマチ学会 理事長 田中 良哉

公益社団法人日本生体医工学会 理事長 黒田 知宏

日本先天異常学会 理事長 小崎健次郎

一般社団法人日本肝臓学会 理事長 竹原 徹郎

一般社団法人日本形成外科学会 理事長 貴志 和生

一般社団法人日本熱帯医学会 理事長 山城 哲

一般社団法人日本小児外科学会 理事長 小野 滋

一般社団法人日本脈管学会 理事長 古森 公浩

一般社団法人日本周産期・新生児医学会 理事長 田中 守

一般社団法人日本人工臓器学会 理事長 松宮 護郎

特定非営利活動法人日本免疫学会 理事長 黒崎 知博

一般社団法人日本消化器外科学会 理事長 調 憲

一般社団法人日本臨床検査医学会 理事長 大西 宏明

一般社団法人日本核医学会 理事長 絹谷 清剛

一般社団法人日本生殖医学会 理事長 大須賀 穣

一般社団法人日本救急医学会 代表理事 大友 康裕

一般社団法人日本心身医学会 理事長 福土 審

一般社団法人日本医療・病院管理学会 理事長 今中 雄一

一般社団法人日本消化器内視鏡学会 理事長 田中 信治

一般社団法人日本癌治療学会 理事長 吉野 孝之

一般社団法人日本移植学会 理事長 小野 稔

一般社団法人日本職業・災害医学会 理事長 佐藤 譲

特定非営利活動法人日本心臓血管外科学会 理事長 横山 斉

一般社団法人日本リンパ網内系学会 理事長 中村 直哉

日本自律神経学会 理事長 黒澤美枝子

一般社団法人日本大腸肛門病学会 理事長 板橋 道朗

一般社団法人日本動脈硬化学会 理事長 島野 仁

一般社団法人日本東洋医学会 会長 三谷 和男

一般社団法人日本小児神経学会 理事長 加藤 光広

特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会 理事長 吉野 一郎

一般社団法人日本医療情報学会 代表理事 小笠原克彦

一般社団法人日本疫学会 理事長 玉腰 暁子

一般社団法人日本集中治療医学会 理事長 西田 修

日本平滑筋学会 理事長 眞部 紀明

一般社団法人日本臨床薬理学会 理事長 植田真一郎

一般社団法人日本神経病理学会 理事長 柿田 明美

一般社団法人日本脳卒中学会 理事長 小笠原邦昭

特定非営利活動法人日本高血圧学会 理事長 野出 孝一

公益社団法人日本臨床細胞学会 理事長 岡本 愛光

一般社団法人日本透析医学会 理事長 武本 佳昭

一般社団法人日本内視鏡外科学会 理事長 坂井 義治

一般社団法人日本乳癌学会 理事長 戸井 雅和

一般社団法人日本肥満学会 理事長 横手幸太郎

一般社団法人日本血栓止血学会 理事長 松下 正

特定非営利活動法人日本血管外科学会 理事長 東 信良

特定非営利活動法人日本レーザー医学会 理事長 中村 哲也

公益社団法人日本臨床腫瘍学会 理事長 石岡千加史

一般社団法人日本呼吸器内視鏡学会 理事長 浅野 文祐

一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会 理事長 草場 鉄周

一般社団法人日本手外科学会 理事長 岩崎 倫政

一般社団法人日本脊椎脊髄病学会 理事長 波呂 浩孝

特定非営利活動法人日本緩和医療学会 理事長 木澤 義之

公益社団法人日本放射線腫瘍学会 理事長 宇野 隆

一般社団法人日本臨床スポーツ医学会 理事長 山澤 文裕

一般社団法人日本熱傷学会 代表理事 松村 一

特定非営利活動法人日本小児循環器学会 理事長 山岸 敬幸

一般社団法人日本睡眠学会 理事長 内村 直尚

一般社団法人日本磁気共鳴医学会 理事長(代表理事) 阿部 修

特定非営利活動法人日本肺癌学会 理事長 池田 徳彦

一般社団法人日本胃癌学会 理事長 掛地 吉弘

一般社団法人日本造血・免疫細胞療法学会 理事長 豊嶋 崇徳

一般社団法人日本ペインクリニック学会 代表理事 井関 雅子

一般社団法人日本病態栄養学会 理事長 清野 裕

一般社団法人日本認知症学会 理事長 岩坪 威

一般社団法人日本災害医学会 代表理事 本間 正人

一般社団法人日本小児血液・がん学会 理事長 大賀 正一

公益社団法人日本老年精神医学会 理事長 池田 学

一般社団法人日本臨床栄養代謝学会 理事長 比企 直樹

一般社団法人日本再生医療学会 理事長 岡野 栄之

一般社団法人日本脳神経血管内治療学会 理事長 宮地 茂

一般社団法人日本骨粗鬆症学会 理事長 萩野 浩

一般社団法人日本アフェレシス学会 理事長 山路 健

一般社団法人日本女性医学学会 理事長 若槻 明彦

一般社団法人日本てんかん学会 代表理事 川合 謙介

一般社団法人日本インターベンショナルラジオロジー学会 理事長 山門亨一郎

一般社団法人日本内分泌外科学会 理事長 原 尚人

一般社団法人日本骨代謝学会 理事長 高柳 広

公益社団法人日本婦人科腫瘍学会 理事長 三上 幹男

一般社団法人日本肝胆膵外科学会 理事長 遠藤 格

一般社団法人日本臨床神経生理学会 理事長 今井 富裕

特定非営利活動法人日本食道学会 理事長 竹内 裕也

一般社団法人日本国際保健医療学会 理事長 小林 潤